Crée le 27-02-2026

Un professionnel peut-il bénéficier des règles protectrices du démarchage à domicile ?

JuridiqueAutresContratsJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualitéUn artisan bénéficie de la réglementation sur le démarchage à domicile lorsqu’il souscrit à distance un contrat de location de matériel de vidéosurveillance pour son local professionnel.

Christophe Pitaud

Lorsqu’un professionnel souscrit un contrat avec un autre professionnel en dehors de l’établissement de ce dernier (par exemple, à distance ou dans ses propres locaux), il bénéficie des règles de protection sur le démarchage à domicile applicables aux consommateurs, dès lors que :- le contrat est sans rapport direct avec son activité professionnelle (pour les contrats conclus avant le 17 mars 2014) ;- l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale et qu’il n’emploie pas plus de 5 salariés (pour les contrats conclus depuis le 17 mars 2014).

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont considéré qu’un contrat de location de matériel de vidéosurveillance, souscrit hors établissement (en l’occurrence dans ses propres locaux) par un artisan chocolatier, était « sans rapport direct avec son activité professionnelle » (ce contrat avait été signé en 2011) bien qu’il ait été destiné à protéger son local professionnel. Et donc que cet artisan était en droit de faire annuler ce contrat dès lors qu’il avait été conclu en violation des règles du droit de la consommation (la décision de justice ne précise pas la nature des règles qui n’avaient pas été respectées).

Précision : : rendue à propos d’un contrat conclu avant le 17 mars 2014, date à laquelle la réglementation avait évolué, cette décision aurait vraisemblablement été la même pour un contrat conclu après cette date (contrat n’entrant pas dans le champ de son activité principale de chocolatier).

Crée le 27-02-2026

Participation aux résultats de l’entreprise : quel bénéfice net retenir ?

SocialRémunérationLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualitéLa liste des bénéfices exonérés fiscalement qui doivent être pris en compte dans le calcul de la réserve spéciale de participation est allongée.

Coralie Carolus

Les employeurs d’au moins 50 salariés ont l’obligation d’instaurer un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise en faveur de leurs salariés. À ce titre ils doivent, chaque année, calculer la « réserve spéciale de participation », autrement dit le montant des bénéfices à distribuer aux salariés. Et le calcul de celle-ci, qui est strictement encadré par la loi, dépend du bénéfice net de l’entreprise, de ses capitaux propres, de sa valeur ajoutée et des salaires. S’agissant du bénéfice net à retenir, il convient de neutraliser (et donc de réintégrer) certaines exonérations fiscales. Des exonérations dont la liste a récemment été allongée.

Le bénéfice de l’entreprise retenu pour calculer la réserve spéciale de participation correspond au bénéfice imposé à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, diminué de cet impôt. Et il convient d’y ajouter certains bénéfices qui font l’objet d’une exonération fiscale comme celle accordée aux jeunes entreprises innovantes ou au titre des activités créées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE).

Depuis le 1 janvier 2026, doivent aussi être réintégrés dans le calcul de la réserve spéciale de participation, les bénéfices exonérés en raison de régimes fiscaux spécifiques applicables au titre :- des activités créées ou reprises dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville (en vigueur depuis le 1 janvier 2026 en remplacement de l’exonération ZFU-TE) ;- des activités créées dans des bassins d’emploi à redynamiser ;- des activités créées dans des zones de restructuration de la défense ;- de certaines exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte (zones franches d’activité) ;- des entreprises créées ou reprises dans des zones de revitalisation rurale et des zones France ruralités revitalisation ;- des entreprises créées dans des bassins urbains à dynamiser ;- des entreprises créées dans des zones de développement prioritaire.

Précision : : pour calculer la réserve spéciale de participation, les employeurs peuvent recourir à une formule dérogatoire spécifique à leur entreprise, à condition qu’elle soit aussi favorable aux salariés que la formule légale.

Crée le 26-02-2026

Les plafonds 2026 du Plan d’épargne retraite

PatrimoinePlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualitéRevalorisé au 1 janvier 2026, le plafond annuel de la Sécurité sociale permet de calculer les déductions fiscales minimales et maximales pour les versements réalisés en 2026 sur les Plans d’épargne retraite.

Fabrice Gomez

Créé par la loi Pacte du 22 mai 2019, le Plan d’épargne retraite (PER) a pour vocation première de permettre à son souscripteur de se constituer, de manière très souple, une épargne dont il pourra profiter le jour de son départ en retraite.

En pratique, le PER peut être souscrit de manière volontaire et par tout un chacun. Pour se constituer un capital, l’assuré peut, pendant son activité, alimenter son PER en toute liberté par des versements ponctuels et/ou des versements réguliers selon la périodicité choisie (mensuelle, trimestrielle, annuelle).

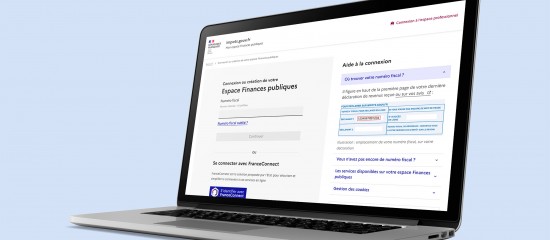

Pour encourager les Français à se constituer une épargne retraite supplémentaire, le régime fiscal attaché au PER se veut incitatif. Ainsi, les versements sur un PER peuvent être déduits des revenus imposables de l’assuré (sauf option contraire). Mais il existe des limites à cette déduction. Des limites matérialisées par les plafonds de l’épargne retraite.

Au niveau de l’assuré, ces limites sont calculées, chaque année, par l’administration fiscale et indiquées sur son avis d’imposition. Concrètement, les plafonds de l’épargne retraite sont calculés selon une formule qui tient compte notamment du plafond annuel de la Sécurité sociale. Plafond qui, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, a fait l’objet d’une revalorisation au 1 janvier 2026.

Ainsi, la déduction à l’entrée est plafonnée, pour les travailleurs non-salariés, à :- 10 % du bénéfice imposable, limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 88 911 € maximum au titre de 2026 ;- ou 10 % du Pass, soit 4 806 €.

Pour les versements effectués par les particuliers (salariés...), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :- 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass (N-1), soit 37 680 € en 2026 ;- ou 10 % du Pass (N-1), soit 4 710 €.

Précision : : une fois ces plafonds « fiscaux » atteints, rien n’empêche l’assuré de verser au-delà de ces derniers.

Crée le 25-02-2026

Frais de carburant : les nouveaux barèmes en baisse !

FiscalFiscalité professionnelleFiscalité des résultatsLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualitéComme chaque année, l’administration fiscale a publié les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir certaines entreprises au titre de leurs déplacements professionnels.

Marion Beurel

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules automobiles et aux deux-roues à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L.) et la puissance fiscale du véhicule.

Les barèmes applicables aux frais engagés en 2025, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont, une fois encore, en baisse par rapport à ceux de l’an dernier, qu’il s’agisse du gazole, du super sans plomb ou du G.P.L., et ce, tant pour les véhicules de tourisme que pour les véhicules deux-roues motorisés.

| Barème des frais de carburant « auto » 2025 (par km) | |||

| Puissance | Gazole | Super sans plomb | G.P.L. |

| 3 à 4 CV | 0,089 € | 0,113 € | 0,072 € |

| 5 à 7 CV | 0,110 € | 0,139 € | 0,089 € |

| 8 et 9 CV | 0,131 € | 0,165 € | 0,106 € |

| 10 et 11 CV | 0,148 € | 0,187 € | 0,120 € |

| 12 CV et plus | 0,165 € | 0,208 € | 0,133 € |

À noter : : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

À savoir : : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :- par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;- par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;- par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.

Crée le 26-02-2026

Stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030

MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualitéÀ l’heure du tout numérique et de la montée en puissance des cybermenaces, le gouvernement vient de publier sa stratégie nationale de cybersécurité pour les années 2026 à 2030.

Isabelle Capet

Dans un « contexte marqué par la multiplication et l’imbrication des menaces telles que le terrorisme, la prolifération, les cyberattaques ou les modes d’action hybrides », chaque pays, et le nôtre en particulier, doit adapter et renforcer ses dispositifs de protection. Pour faire de la France un pôle majeur de la cybersécurité mondiale, le gouvernement vient ainsi de publier sa stratégie nationale de cybersécurité. 5 piliers ont été retenus pour mettre en place cette stratégie. Le premier prévoit de faire de la France le plus grand vivier de talents cyber d’Europe. L’objectif étant d’orienter la jeunesse vers ces métiers d’avenir et de renforcer toutes les voies de formation initiale, continue et de reconversion.

Le deuxième pilier propose de renforcer la résilience cyber de la Nation, le troisième d’entraver l’expansion de la cybermenace et le quatrième de garder la maîtrise de la sécurité de nos fondements numériques. Quant au cinquième et dernier pilier, il prévoit de soutenir la sécurité et la stabilité du cyberespace en Europe et à l’international. Toutes ces actions visent à élever le niveau global de cybersécurité, à préparer l’ensemble des acteurs aux crises et à faciliter l’accès à la cybersécurité par un accompagnement renforcé des victimes. La France entend donc mobiliser tous ses leviers – judiciaires, diplomatiques, militaires, économiques et techniques – pour entraver l’expansion de la cybermenace.

Pour en savoir plus :

Crée le 25-02-2026

La procédure d’injonction de payer s’accélère !

GestionJuridiqueGestion de l-entrepriseLe Guide du Chef d-EntrepriseContratsTrésorerie/Délais de paiementComptabilitéBoucle VidéoAssociationsActualitéPour plus de rapidité et d’efficacité, la procédure d’injonction de payer est modifiée. Des modifications qui s’appliqueront aux ordonnances d’injonction de payer rendues à compter du 1 septembre prochain.

Christophe Pitaud

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent qui vous est due, par exemple par un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.

Pour qu’elle gagne en rapidité et en efficacité, cette procédure vient d’être modifiée.

Rappelons d’abord que pour engager une procédure d’injonction de payer, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon les cas, dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé ou réside. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de payer sa dette. Vous devrez alors envoyer à ce dernier, par acte de commissaire de justice, une copie de cette ordonnance.

Premier changement apporté à la procédure : actuellement, l’ordonnance d’injonction de payer doit être notifiée (on parle de « signification » de l’ordonnance) au débiteur dans un délai de 6 mois. Ce délai est ramené à 3 mois. Ce qui est évidemment de nature à accélérer le processus. Mais attention, si l’ordonnance n’est pas signifiée dans ce (court) délai, elle devient caduque.

Après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur peut décider de payer. Mais s’il n’est pas d’accord sur l’existence ou sur le montant de la créance, il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester celle-ci en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Deuxième changement : désormais, sauf si la procédure se déroule devant le tribunal de commerce, le greffier du tribunal avisera le créancier de cette opposition dans un délai d’un mois à compter de sa réception ; ce qui n’est pas le cas actuellement, le créancier étant, en cas d’opposition formée par le débiteur, convoqué par le tribunal pour une tentative de conciliation dans un délai indéfini.

Cette information par le greffier permettra donc au créancier de basculer rapidement vers une procédure contentieuse devant le tribunal, ce qui, là encore, est de nature à éviter une perte de temps.

Actuellement, si le débiteur ne conteste pas l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois mais ne paie pas sa dette pour autant, le créancier est alors en droit de faire exécuter l’ordonnance et de faire procéder à une saisie de ses biens. Mais en pratique, le créancier attend souvent un retour du greffe avant de le faire.

Du coup, le troisième changement suivant est expressément prévu : si, à l’expiration d’un délai de 2 mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier n’a reçu aucun avis d’opposition de la part du greffier, il peut faire exécuter l’ordonnance. Encore une mesure de simplification et d’efficacité qui va accélérer le recouvrement de la créance.

Précision : : ces modifications s’appliqueront aux ordonnances d’injonction de payer rendues à compter du 1 septembre 2026.

Crée le 24-02-2026

Un « droit à l’essai » pour l’exercice en commun d’une activité agricole

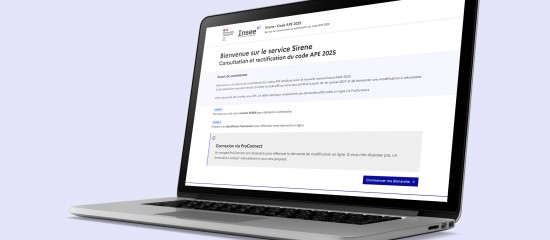

JuridiqueContratsLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualitéUn « droit à l’essai » a été récemment instauré pour permettre à une personne de tester un projet d’exercice en commun d’une activité agricole. Pour formaliser une telle association, une convention doit être conclue. Un modèle de convention-type est désormais disponible.

La Rédaction

On se souvient que la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 avait notamment pour objectif d’encourager le renouvellement des générations en agriculture et donc de favoriser l’installation de nouveaux exploitants.

Parmi les mesures prévues à cette fin, la loi a instauré un dispositif original de « droit à l’essai » afin de permettre à une personne qui souhaite tester un projet d’exercice en commun d’une activité agricole dans une exploitation ou dans une société avec un ou plusieurs autres exploitants. Formalisé par un contrat, cet essai a vocation à durer pendant un an, renouvelable une fois, avec une possibilité de résiliation à tout moment par les intéressés.

À ce titre, les pouvoirs publics viennent de mettre à disposition des intéressés un modèle de convention-type. Conclue à titre gratuit entre la personne à l’essai et l’exploitation qui l’accueille, cette convention doit préciser les conditions dans lesquelles l’essai d’association se réalise. Elle doit notamment indiquer la nature du lien contractuel entre les parties, à savoir soit un contrat de travail, soit un contrat d’apprentissage, soit un contrat de stage, soit un contrat d’entraide familiale, soit enfin un statut d’aide familial pour la personne à l’essai.

Elle doit également mentionner les modalités selon lesquelles la personne à l’essai est associée à la vie de l’exploitation (participation effective aux travaux, participation à la prise de décisions, accès aux documents comptables, financiers, techniques, contractuels…).

Ce modèle de convention figure en annexe d’un .

Crée le 24-02-2026

Période de reconversion : quelles formalités pour l’employeur ?

SocialLe Guide du Chef d-EntrepriseConditions de travailBoucle VidéoAssociationsActualitéL’employeur qui entend faire bénéficier un salarié d’une période de reconversion doit, dans les 30 jours qui précèdent le début de celle-ci, adresser une demande de prise en charge à son opérateur de compétences.

Coralie Carolus

Issu d’un accord national interprofessionnel, un nouveau dispositif baptisé « période de reconversion » est entré en vigueur en début d’année 2026. Un dispositif qui, pour favoriser la mobilité interne ou externe des salariés, leur permet d’acquérir une certification, un certificat de qualification professionnelle ou encore un ou plusieurs blocs de compétences. Et ce, au moyen, notamment, d’actions de formation et de l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles.

La période de reconversion d’un salarié peut se dérouler en interne, autrement dit dans l’entreprise où il travaille déjà, ou en externe, c’est-à-dire dans une entreprise d’accueil.

Dans les 30 jours calendaires qui précèdent le début de cette période, l’employeur (celui auprès duquel la période est réalisée) doit adresser, par voie dématérialisée, à l’opérateur de compétences (OPCO) dont il relève :- l’accord conclu avec le salarié pour mettre en place une période de reconversion interne ou externe, via le Cerfa n° 17613*01 ;- la convention conclue entre l’entreprise (où se déroule la période de reconversion) et l’organisme dispensant la formation au salarié ;- le cas échéant, le contrat de travail conclu entre le salarié et l’entreprise d’accueil.

À réception de ces documents, l’OPCO dispose de 20 jours calendaires pour se prononcer sur la prise en charge de la période de reconversion. Une prise en charge qui concerne les frais pédagogiques ainsi que, sous réserve qu’un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur le prévoit pour les reconversions externes, les frais annexes (transport, hébergement, repas…) et la différence entre la rémunération actuellement perçue par le salarié et celle qu’il est amené à percevoir durant la période de reconversion. Sachant que le défaut de réponse de l’OPCO dans le délai imparti vaut rejet de la demande de prise en charge.

Précision : : la période de reconversion a remplacé les anciens dispositifs de promotion ou de reconversion par l’alternance (Pro-A) et de Transitions collectives (Transco).

Attention : : en cas de rupture anticipée de la période de reconversion, l’employeur doit en avertir son OPCO, par voie dématérialisée, dans les 30 jours qui suivent.

Crée le 23-02-2026

La loi de finances pour 2026 est publiée !

PatrimoineFiscalTaxes locales/Impôts locauxImpots sur le revenuFiscalitéFiscalité professionnelleFiscalité personnelleImpots sur les bénéficesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéLe Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi de finances pour 2026, y compris la nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales et le durcissement du pacte Dutreil. Zoom sur les principales mesures introduites.

Marion Beurel

Après plusieurs mois de débats, le projet de loi de finances pour 2026 a enfin été adopté après le rejet des deux dernières motions de censure déposées à la suite du recours à l’article 49.3. Et contre toute attente, le Conseil constitutionnel vient de valider la quasi-totalité de la loi de finances pour 2026, y compris la nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales et le durcissement du pacte Dutreil.

La loi a donc pu être promulguée et publiée dans la foulée. Tour d’horizon rapide des principales nouveautés concernant les particuliers et les entreprises.

Alors qu’il devait être gelé, le barème de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025, qui sera donc liquidé en 2026, est bel et bien revalorisé, à hauteur de 0,9 %, afin de prendre en compte l’inflation.

Par ailleurs, la contribution différentielle sur les hauts revenus, instaurée l’an dernier à titre temporaire, est finalement prorogée, et ce jusqu’à ce que le déficit public passe sous la barre des 3 %.

Et, point important, un nouveau dispositif d’incitation à l’investissement locatif voit le jour (« Relance logement »). Il permettra, dans certaines limites, de déduire de ses revenus fonciers un amortissement au titre des appartements, neufs ou réhabilités, acquis pour être loués nus, à titre de résidence principale, pendant au moins 9 ans, et d’imputer l’éventuel déficit foncier résultant de cette déduction sur son revenu global.

S’agissant des mesures intéressant les entreprises, l’anticipation de 2 ans de la suppression progressive de la CVAE est abandonnée. Le taux d’imposition maximal pour 2026 et 2027 reste donc gelé à 0,28 %, avant, en principe, d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. La CVAE ayant vocation à être totalement supprimée en 2030.

Par ailleurs, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des très grandes entreprises (CA > 1,5 Md€ en 2026) est prolongée d’un an, sans réduction de moitié de ses taux, comme initialement prévu.

Enfin, la loi de finances prévoit plusieurs dispositifs de soutien pour les exploitants agricoles, notamment la reconduction de la déduction pour épargne de précaution (DPE) et l’élargissement de l’exonération partielle de la réintégration des sommes déduites, une nouvelle exonération fiscale au titre de l’indemnité perçue en cas d’abattage sanitaire d’animaux et affectée à la reconstitution d’un troupeau, la création d’un crédit d’impôt pour les dépenses de mécanisation collective en faveur des adhérents à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma) et la prorogation des crédits d’impôt agriculture biologique et haute valeur environnementale (HVE).

Attention : : le Conseil constitutionnel ayant seulement validé la procédure d’adoption de ces dispositifs, leur conformité à la Constitution pourrait être remise en cause ultérieurement à l’occasion de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).

Précision : : parmi les autres mesures abandonnées, figure également l’abaissement des limites d’application de la franchise TVA. Elles restent donc fixées à 85 000 € pour le commerce, la restauration ou l’hébergement et à 37 500 € pour les autres activités.

À noter : : nous présenterons ultérieurement en détail chacune de ces mesures dans des articles dédiés.

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026, JO du 20

Crée le 20-02-2026

Taxe d’apprentissage : du nouveau pour les associations

SocialLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéLa loi de finances pour 2026 étend le champ d’application de la taxe d’apprentissage aux associations bénéficiant de la franchise pour leurs activités lucratives accessoires.

Sandrine Thomas

Les employeurs sont, en principe, redevables d’une taxe d’apprentissage calculée sur la rémunération de leurs salariés et dont le taux s’élève à 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle).

Toutefois, jusqu’alors, seules les associations, fondations et fonds de dotations exerçant une activité lucrative et passibles de l’impôt sur les sociétés devaient payer la taxe d’apprentissage.

Mais la loi de finances pour 2026 a étendu son champ d’application. Aussi, sont désormais redevables de la taxe d’apprentissage :- les associations, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise et les fonds de dotation bénéficiant, pour leurs activités lucratives accessoires, de la franchise des impôts commerciaux ;- les associations sans but lucratif organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;- les organismes agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée, réalisant des opérations exonérées de TVA (services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres, manifestations de soutien ou de bienfaisance…) ;- les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche.

À noter : : sous réserve de confirmation par les pouvoirs publics, cette mesure devrait entrer en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de finances pour 2026, soit le 21 février.

Crée le 20-02-2026

Licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle

SocialAutresRupture de contratLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoAssociationsActualitéLe licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle ne peut pas être justifié par les perturbations causées, par son absence prolongée, sur le fonctionnement de l’entreprise.

Sandrine Thomas

Un salarié en arrêt de travail peut être licencié si ses absences répétées ou prolongées perturbent le fonctionnement de l’entreprise ou d’un de ses services essentiels et que ces perturbations nécessitent son remplacement définitif via une embauche en contrat à durée indéterminée. Mais attention, un tel licenciement ne peut concerner qu’un salarié en arrêt de travail du fait d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle.

En effet, le salarié en arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection contre le licenciement. Ce qui signifie qu’il ne peut être licencié que s’il commet une faute grave ou qu’il est impossible de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son accident ou à sa maladie (cessation d’activité de son employeur, par exemple).

Dans une affaire récente, un employeur avait licencié un salarié placé en arrêt de travail depuis presque 9 mois en raison d’une maladie professionnelle. Un licenciement qu’il justifiait par les perturbations causées par l’absence prolongée du salarié sur le fonctionnement de l’entreprise lesquelles nécessitait son remplacement définitif. Le salarié avait contesté ce licenciement en justice.

La Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, elle a constaté que son licenciement prononcé pendant un arrêt de travail pour maladie professionnelle n’était justifié ni par une faute grave du salarié, ni par l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa maladie. Elle en a conclu que le licenciement du salarié était nul.

Crée le 20-02-2026

Le dirigeant caution doit être informé chaque année du montant des sommes garanties

GestionAutresJuridiqueTransversauxDéfaillance d-entrepriseContratsGaranties/SûretésLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceFinancement d-entrepriseBoucle VidéoActualitéChaque année, la banque doit informer le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société en garantie du solde d’un compte bancaire du montant des sommes garanties, et ce jusqu’à l’extinction de la dette, donc même après la clôture du compte.

Christophe Pitaud

Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :

- le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente ;

- le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation.

Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

À ce titre, les juges viennent de rappeler que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. Dans cette affaire, le dirigeant d’une société s’était porté caution notamment d’un crédit en compte courant ouvert au nom de la société à hauteur de 30 000 €. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait appelé le dirigeant en paiement. Mais celui-ci avait alors demandé que la banque soit déchue du droit aux intérêts puisqu’elle n’avait pas rempli son obligation d’information à son égard chaque année.

Saisie du litige, la cour d’appel avait bien constaté des manquements de la banque à son obligation d’information annuelle, mais elle avait refusé de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure à la clôture du compte courant.

La Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que la clôture du compte courant n’avait pas mis fin à l’obligation de la banque d’informer chaque année le dirigeant caution, laquelle doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette.

À noter : : de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Crée le 19-02-2026

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2026

FiscalImpots sur les bénéficesLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleFiscalité des résultatsBoucle VidéoInstagramActualitéLes exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15,90 € en 2026.

Marion Beurel

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur le lieu d’exercice de leur activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas qu’ils engagent.

Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,50 € TTC pour 2026.

Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Selon l’administration, elle ne doit pas dépasser, selon l’administration, pour 2026, 21,40 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,90 € TTC (soit 21,40 € - 5,50 €).

La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité de son lieu d’activité.

À savoir : : l’exploitant doit être en mesure de produire toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la nature et du montant de ces frais supplémentaires de repas. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, lieux d’implantation de la clientèle…) afin de ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

Crée le 18-02-2026

SCPI : 2025, l’année du rebond

PatrimoineImmobilierPlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualitéLes sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) affichent un rendement moyen de 4,91 % en 2025, soit une progression de 0,19 point par rapport à 2024.

Fabrice Gomez

Selon les dernières statistiques publiées par l’ASPIM et l’IEIF, le marché des sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) se porte mieux. En effet, après deux années d’ajustement, l’exercice 2025 confirme une amélioration pour une partie des fonds immobiliers grand public.

En 2025, les SCPI ont collecté (collecte nette) 4,6 milliards d’euros, soit une hausse de 29 % par rapport à 2024. Une collecte qui se rapproche des niveaux observés avant la phase de correction.

Dans le détail, ce sont les SCPI diversifiées qui ont capté 65 % de la collecte brute de l’année 2025. Viennent ensuite les SCPI à prépondérance de bureaux (24 %), santé et éducation (4 %), logistique et locaux d’activité (3 %), commerces (2 %) et résidentiel (1 %). À noter que les SCPI à prépondérance « hôtel, tourisme, loisirs » ont capté moins de 1 % du total des souscriptions de 2025.

Du point de vue des performances, les SCPI, toutes catégories confondues, ont servi un rendement moyen de 4,91 % en 2025 (contre 4,72 % en 2024). Par catégories de SCPI, le taux de distribution moyen s’est établi, en 2025, à 4,2 % pour les SCPI résidentielles et santé et éducation, à 4,6 % pour les SCPI de bureaux, à 4,9 % pour les SCPI commerces, à 5,1 % pour les SCPI hôtels, tourisme et loisirs, à 5,6 % pour les SCPI logistique et locaux d’activité et à 6 % pour les SCPI diversifiées.

Autre information : en 2025, 50 % des SCPI du marché, en nombre, ont maintenu ou augmenté leurs acomptes par part (dividendes annuels versés sous forme d’acomptes) par rapport à 2024. Parmi elles, 36 % enregistrent une hausse moyenne pondérée (par la capitalisation) de 3 %. À l’inverse, 50 % des SCPI ont réduit leur dividende, avec une baisse moyenne pondérée de 10 %.

En 2025, 14 SCPI à capital variable ont diminué leur prix de souscription, tandis que 17 SCPI l’ont augmenté. Si l’essentiel des baisses est intervenu au premier trimestre 2025, le quatrième trimestre 2025 s’est distingué par 11 revalorisations de prix de part. Sur l’ensemble de l’année 2025, le prix de part moyen pondéré par la capitalisation a reculé de 3,45 %.

Précision : : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs, sous forme de dividendes, les loyers qu’elles perçoivent.

Précision : : au 31 décembre 2025, la capitalisation des SCPI s’établit à 89 milliards d’euros, en hausse de 1,3 % sur un trimestre et de 0,6 % sur un an.

Crée le 19-02-2026

Des DSN de substitution émises à compter de juin 2026

SocialLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualitéL’Urssaf et la Mutualité sociale agricole pourront bientôt, en cas d’anomalies constatées dans les déclarations sociales nominatives des employeurs, les remplacer par des déclarations sociales nominatives de substitution.

Sandrine Thomas

Tout au long de l’année, les organismes qui recouvrent les cotisations sociales dues sur les rémunérations des salariés (Urssaf, Mutualité sociale agricole, Cnav, Agirc-Arrco…) peuvent signaler aux employeurs les anomalies constatées dans leurs déclarations sociales nominatives (DSN) mensuelles via un « compte-rendu métier » (CRM).

Il appartient alors à l’employeur qui reçoit un CRM de corriger l’anomalie ou de la contester de façon motivée. En cas de contestation, l’Urssaf et la Mutualité sociale agricole (MSA) peuvent revoir leur décision ou confirmer l’anomalie. Dans cette dernière hypothèse, elles répondent, de façon motivée, aux observations de l’employeur et mettent en recouvrement les cotisations et contributions restant éventuellement dues par ce dernier, ainsi que les pénalités et majorations de retard correspondantes.

Pour la première fois cette année, l’Urssaf et la MSA vont pouvoir émettre des DSN de substitution, c’est-à-dire des DSN remplaçant celles effectuées par l’employeur.

Dans le cadre de cette procédure, les organismes qui constatent, en 2026, que des anomalies n’ont pas été corrigées sur les DSN de 2025, transmettent d’abord à l’employeur un CRM de rappel annuel.

L’employeur qui recevra un CRM de rappel pourra, au plus tard dans la DSN d’avril 2026 transmise le 5 ou le 15 mai (selon l’effectif de l’entreprise), soit contester, soit corriger les anomalies listées dans le CRM de rappel. Si l’employeur ne conteste pas, n’apporte pas de corrections ou voit sa contestation rejetée, l’Urssaf ou la MSA procèdera elle-même, en juin 2026, à la correction des anomalies via des DSN de substitution.

L’employeur sera alors informé de ces corrections, ainsi que, le cas échéant :- de la mise en recouvrement des cotisations et contributions restant dues, ainsi que des pénalités et majorations de retard correspondantes ;- ou du montant du remboursement (ou de l’imputation sur ses prochains paiements) qui lui est dû s’il a versé des sommes en trop.

En pratique : : le CRM de rappel sera adressé le 13 mars pour les entreprises déclarant le 5 du mois et le 23 mars pour celles déclarant le 15 du mois.

Précision : : pour le moment, la DSN de substitution concerne uniquement les anomalies relatives à l’assiette brute plafonnée soumise aux cotisations d’assurance retraite (de base et complémentaire) des salariés (à l’exclusion notamment des apprentis, des salariés multi-employeurs et des mandataires sociaux).

Crée le 17-02-2026

Dans les coulisses d’un contrôle de la CNIL

MultimédiaMultiMédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualitéDans la série « Les Webinaires de la Cnil », qui décryptent un sujet ou une actualité en lien avec la protection des données, le dernier épisode disponible en replay est consacré aux coulisses d’une entreprise qui va faire l’objet d’un contrôle.

Isabelle Capet

Ce sont près de 120 agents de la CNIL qui sont habilités à mener un contrôle en entreprise, avec un large pouvoir d’investigation, mais astreints au secret. Quels sont les différents types de contrôle ? Comment se déroule un contrôle sur place ? Quels sont les droits et obligations des organismes contrôlés ? Quelles sont les suites d’un contrôle ? Dans l’un de ses webinaires, la CNIL répond à toutes les questions que se pose l’entreprise qui pourrait faire l’objet du contrôle.

Différentes modalités de contrôle peuvent, en effet, être combinées, qu’il s’agisse d’une vérification sur place, en ligne, sur pièces ou sur audition. L’objectif étant de recueillir tout renseignement ou toute justification utiles concernant la mise en œuvre de la loi et du réglement RGPD. Les agents sont habilités à se faire communiquer tout document nécessaire et à accéder aux programmes informatiques ainsi qu’aux données. Ces contrôles se déroulent le plus souvent de manière inopinée sur une journée, mais en fonction de la complexité du dossier, cela peut varier.

Pour en savoir plus :

Crée le 18-02-2026

Des sanctions plus sévères en cas de non-respect de la facturation électronique

FiscalTVAFiscalité professionnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéLa loi de finances pour 2026 alourdit les sanctions applicables aux entreprises qui ne respecteront pas leurs obligations dans le cadre de la réforme de la facturation électronique en vigueur à compter du 1 septembre prochain.

Marion Beurel

Comme vous le savez déjà, le recours à la facturation électronique entre entreprises assujetties à la TVA (« e-invoicing ») et la transmission à l’administration fiscale, par voie électronique, de données de transaction et de paiement exclues de la facturation électronique (« e-reporting ») vont devenir obligatoires à compter du 1 septembre 2026.

À compter du 1 septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être en mesure de recevoir les factures électroniques. En outre, les grandes entreprises, les membres d’un groupe TVA et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) devront émettre des factures électroniques et effectuer l’e-reporting.

Ensuite, à compter du 1 septembre 2027, cette obligation d’émission de factures électroniques et d’e-reporting concernera également les TPE-PME et les micro-entreprises.

La loi de finances pour 2026 porte le montant de l’amende pour non-respect par une entreprise de l’obligation d’émission d’une facture électronique de 15 à 50 € par facture, sans modifier le plafond total des amendes fixé à 15 000 € par an.

De même, les amendes en cas de non-respect par une entreprise des obligations de fourniture des données de transaction ou de paiement seront relevées de 250 à 500 € par défaut de transmission, sans, là aussi, modifier le plafond total des amendes, au titre de chaque obligation (transaction ou paiement), fixé à 15 000 € par an.

Par ailleurs, une nouvelle sanction est instaurée à l’égard des entreprises qui ne respecteront pas leur obligation de recourir à une plate-forme agréée (PA) pour la réception de leurs factures électroniques. En effet, pour rappel, chaque entreprise concernée par la réforme devra avoir choisi une PA au 1 septembre 2026. Ainsi, lorsque l’administration constatera cette infraction, elle laissera 3 mois à l’entreprise pour se mettre en conformité. Passé ce délai, une amende 500 € s’appliquera. Un nouveau délai de 3 mois sera alors octroyé à l’entreprise afin de désigner une PA. Dans le cas où elle persisterait à méconnaître son obligation, une amende de 1 000 € lui sera infligée. Ensuite, une nouvelle amende de 1 000 € sera encourue, tous les 3 mois, tant que l’infraction perdurera.

Attention : : la loi de finances pour 2026 a été définitivement adoptée mais elle reste encore suspendue à la décision du Conseil constitutionnel qui pourrait invalider certaines de ses mesures.

Crée le 18-02-2026

Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises victimes de la tempête Nils

SocialLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualitéL’Urssaf met en place des mesures d’urgence, dont des délais de paiement de leurs cotisations sociales, à destination des entreprises sinistrées après le passage de la tempête Nils notamment en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de Loire.

Sandrine Thomas

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par la tempête Nils notamment en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de Loire peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :- via leur messagerie sécurisée sur : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;- par téléphone au 3957.

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :- via leur messagerie sécurisée sur : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;- par téléphone au 3698.

Ils peuvent également demander au (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.

Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

À noter : : cette aide d’urgence est accessible aux professionnels libéraux relevant du CPSTI ou de la CIPAV.

Crée le 17-02-2026

Gare à la durée d’une convention pluriannuelle de pâturage !

AutresJuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceContratsBoucle VidéoImmanquableActualitéUne convention pluriannuelle de pâturage qui a été conclue pour une durée d’un an et qui s’est renouvelée au moins 4 fois ne répond pas à la condition d’être conclue pour une durée minimale de 5 ans.

Christophe Pitaud

Conclue entre un propriétaire et un éleveur dans une zone à vocation pastorale, la convention pluriannuelle de pâturage est un contrat portant sur des parcelles sur lesquelles ce dernier va faire paître ses animaux. Particularité de cette convention, elle est régie par une réglementation particulière et n’est donc pas soumise au statut du fermage. Mais attention, pour qu’il en soit ainsi, elle doit satisfaire aux conditions requises par la loi. À défaut, le statut du fermage retrouve à s’appliquer.

Parmi ces conditions figure une condition de durée. Ainsi, une convention pluriannuelle de pâturage doit être conclue pour une durée minimale de 5 ans.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont requalifié une convention pluriannuelle de pâturage en bail rural soumis au statut du fermage au motif que cette convention avait été conclue, non pas pour une durée d’au moins 5 ans, mais pour une durée d’un an. Peu importe, selon les juges, qu’elle se soit renouvelée à au moins 4 reprises et qu’au total, elle se soit donc appliquée pendant plus de 5 ans.

Précision : : dans cette affaire, le bailleur avait agi en justice pour obtenir la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage pour défaut de paiement du loyer par le locataire. Pour faire échec à cette action, ce dernier avait alors sollicité la requalification de la convention en bail rural.

Crée le 17-02-2026

Instauration d’une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales

GestionJuridiqueTrésorerie/Délais de paiementLe Guide du Chef d-EntrepriseComptabilitéBoucle VidéoAssociationsActualitéUne proposition de loi, votée par le Sénat et soutenue par le gouvernement, prévoit d’instaurer une procédure simplifiée et déjudiciarisée de recouvrement des créances commerciales incontestées.

Christophe Pitaud

Une proposition de loi visant à permettre le recouvrement plus rapide des factures impayées et incontestées entre deux entreprises, sans avoir à agir en justice, mais en ayant recours à l’intervention d’un commissaire de justice puis d’un greffier de tribunal de commerce, a été votée par le Sénat fin janvier dernier avec le soutien du gouvernement. L’objectif étant de faciliter le quotidien des entreprises souvent fragilisées par les impayés de leurs clients.

Actuellement, pour recouvrer une créance impayée, le créancier doit agir en justice, souvent en ayant recours à la procédure d’injonction de payer. Mais bien que cette procédure soit simple et rapide, nombre d’entreprises, peu inclines à saisir la justice contre leurs clients, semblent hésiter à la mettre en œuvre, en particulier vis-à-vis de leurs clients importants. Et s’il existe déjà une procédure simplifiée de recouvrement des créances, elle est limitée aux dettes inférieures à 5 000 € et ne permet pas d’obtenir facilement un titre exécutoire lorsque le débiteur garde le silence. Sans compter les frais de procédure qui sont à la charge du créancier.

C’est la raison pour laquelle la création d’une procédure de recouvrement simplifiée élargie a été proposée par des sénateurs. Sans limite de montant, cette nouvelle procédure serait réservée aux créances commerciales, certaines, liquides et exigibles. Concrètement, l’entreprise victime d’une facture impayée pourrait demander à un commissaire de justice d’envoyer un commandement de payer à son débiteur. En l’absence de réaction de ce dernier, et 8 jours après l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi du commandement de payer, le commissaire de justice dresserait un procès-verbal de non-contestation. Puis ce procès-verbal serait rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce après avoir vérifié la régularité de la procédure. Ainsi, en quelques semaines, l’entreprise créancière se verrait délivrer un titre exécutoire lui permettant de se faire payer.

Bien entendu, en cas de paiement de la facture par le débiteur ou de contestation par ce dernier de la créance ou du procès-verbal, il serait mis fin à la procédure.

Le texte doit maintenant être examiné par l’Assemblée nationale. À suivre…

Précision : : les frais occasionnés par la mise en œuvre de cette procédure seraient à la charge du seul débiteur.

Crée le 16-02-2026

Assurance loyers impayés : la garantie Visale évolue en 2026

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseImmobilierBoucle VidéoActualitéDepuis le 6 janvier 2026, les plafonds de loyers et de ressources du dispositif Visale ont été relevés pour mieux s’adapter au marché locatif actuel.

Fabrice Gomez

Créée en 2016, la garantie Visale est un système de cautionnement gratuit, assuré par l’organisme Action Logement, qui couvre les loyers et les charges impayés de la résidence principale (location vide ou meublée) des locataires. Un dispositif qui permet au candidat à la location de renforcer son dossier et de rassurer le propriétaire qui bénéficie ainsi d’une garantie fiable. Ainsi, depuis sa création, plus de 1,7 million de contrats ont été mis en place. Récemment, les règles de ce dispositif ont évolué. Tour d’horizon des principales nouveautés.

Pour pouvoir bénéficier du dispositif Visale, le loyer (charges comprises) ne doit pas dépasser un plafond mensuel : 1 500 € en Île-de-France et 1 300 € sur le reste du territoire. À compter du 6 janvier 2026, les plafonds de loyers garantis par Visale sont relevés pour mieux tenir compte de l’évolution du marché locatif et refléter les particularités locales (cf. tableau ci-dessous). En outre, les montants de loyers garantis, différenciés selon la localisation des logements sur le territoire, tiennent désormais compte des spécificités des grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Pour faciliter l’accès au logement des salariés de plus de 30 ans, le plafond de ressources mensuel du locataire, jusqu’alors fixé à 1 500 € nets par mois, est porté à 1 710 €. Ce plafond de ressources revalorisé ouvre ainsi l’accès à la location privée à un plus grand nombre d’actifs dans un contexte de forte tension locative.

Jusqu’à présent, la garantie Visale pouvait couvrir jusqu’à 36 mois d’impayés de loyers et l’équivalent de 2 mois de loyers (charges comprises) en cas de dégradations locatives. Une garantie qui peut être déclenchée pendant toute la durée d’occupation du logement. Nouveauté : Visale couvre désormais, avec les mêmes garanties, les 3 premières années d’occupation seulement.

| Loyer maximal garanti par mois | ||||

| Plafond 2025 | Plafond 2026 | Plafond 2025 | Plafond 2026 | |

| Localisation du logement | Locataire déclarant des ressources | Forfait étudiant | ||

| Région Île-de-France | Jusqu’à 1 500 € | Jusqu’à 1 940 € | 800 € | 1 000 € |

| Agglomérations > 100 000 habitants, la Corse, les DROM et Saint Martin (COM) | Jusqu’à 1 300 € | Jusqu’à 1 575 € | 600 € | 840 € |

| Toutes les autres communes | Jusqu’à 1 365 € | 680 € | ||

Précision : : à l’issue de ces 3 ans, le dispositif prévoit la possibilité d’établir un nouveau cautionnement Visale, mais à condition que le locataire soit toujours éligible et qu’il effectue une nouvelle demande auprès de Visale.fr.

À noter : : le montant du loyer garanti est calculé en fonction des ressources du locataire, dans la limite de 50 % de ses revenus. Par exemple, si les revenus du locataire sont de 1 200 € nets par mois et le montant mensuel du loyer est fixé à 450 € (logement hors Île-de-France et hors agglomération de plus de 100 000 habitants), le loyer maximal garanti par Visale pour ce locataire est de 600 € (1 200 / 2) pour un plafond de 1 365 €.

Crée le 12-02-2026

Associations : taxe sur les salaires 2026

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéLe barème de la taxe sur les salaires et l’abattement applicable aux associations sont revalorisés de 0,9 % en 2026.

Sandrine Thomas

Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées de 0,9 % au titre des rémunérations versées à compter du 1 janvier 2026.

Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2026 de la taxe sur les salaires est le suivant :

Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.

| Taxe sur les salaires 2026 | ||

| Taux |

Tranches de salaire brut pour un salarié | |

| Salaire mensuel | Salaire annuel | |

| 4,25 % | ≤ 769 € | ≤ 9 229 € |

| 8,50 % | > 769 € et ≤ 1 535 € | > 9 229 € et ≤ 18 423 € |

| 13,60 % | > 1 535 € | > 18 423 € |

| (1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues) | ||

À savoir : : l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe, quant à lui, de 24 041 € en 2025 à 24 256 € en 2026.

Crée le 13-02-2026

Régularisation en cours de contrôle fiscal et intérêt de retard réduit : comment procéder ?

FiscalFiscalité professionnelleFiscalité personnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseContrôle fiscalBoucle VidéoAssociationsActualitéLe formulaire que les contribuables peuvent utiliser pour demander, au cours d’un contrôle fiscal, la régularisation d’erreurs commises dans leurs déclarations, et ainsi bénéficier d’un intérêt de retard à taux réduit, a été aménagé.

Marion Beurel

En principe, les contribuables, particuliers comme entreprises, peuvent, au cours d’un contrôle fiscal (contrôle sur pièces, vérification ou examen de comptabilité, examen de situation fiscale personnelle), régulariser les erreurs commises dans leurs déclarations, et ainsi bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 30 %, soit un taux de 0,14 % par mois (au lieu de 0,20 %).

Pour cela, ils doivent faire une demande écrite, dans un délai variable selon le type de contrôle. À cette fin, ils peuvent utiliser l’imprimé n° 3964. Un formulaire qui vient d’être aménagé par l’administration fiscale et qui se décline désormais en trois versions, à savoir :- l’imprimé n° 3964-CFE-P pour un contrôle fiscal externe (vérification ou examen de comptabilité, ESFP) dont la demande de régularisation est remise en main propre ;- l’imprimé n° 3964-CFE-D pour un contrôle fiscal externe dont la procédure de régularisation est effectuée à distance ;- l’imprimé n° 3964-CSP pour un contrôle sur pièces, que la régularisation soit réalisée en présentiel ou à distance.

Pour bénéficier de l’intérêt de retard à taux réduit, les contribuables doivent également déposer une déclaration complémentaire de régularisation (DCR) dans les 30 jours de leur demande de régularisation. Jusqu’à présent, cette déclaration pouvait être réalisée à l’aide de l’imprimé n° 3949. Désormais, par mesure de simplification, elle peut également être effectuée sur l’imprimé n° 3964. Un imprimé unique est donc instauré pour la demande de régularisation et la DCR.

À noter : : cette régularisation ne peut porter que sur les impôts visés par le contrôle. Pour les autres impôts, une procédure de régularisation spontanée est possible, avec un taux d’intérêt de retard réduit de moitié (soit 0,10 % par mois).

Précision : : dans l’hypothèse d’une régularisation à distance, l’administration envoie le formulaire par voie électronique via une plate-forme d’échange sécurisée (Escale) ou par courrier. Le contribuable doit l’imprimer, le compléter, le signer et renvoyer une copie scannée par courriel ou via la plate-forme d’échange sécurisée ou, à défaut, par courrier postal.

En pratique : : dans le cadre d’un contrôle fiscal externe dont la procédure de régularisation est mise en œuvre en présentiel, la demande de régularisation et la DCR peuvent être signées simultanément lors d’un rendez-vous au moyen de l’imprimé n° 3964-CFE-P. Pour une régularisation à distance, l’administration fait parvenir la DCR (imprimé n° 3964-CFE-D ou n° 3964-CSP) au contribuable via la plate-forme d’échange sécurisée ou par courrier.

Crée le 12-02-2026

Décès du conjoint : le transfert de titres entre PEA n’est pas possible !

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoActualitéEn raison de la réglementation, le transfert des titres du PEA du défunt vers celui de son conjoint survivant n’est pas réalisable. Seul un transfert sur un compte-titres ordinaire au nom du conjoint est autorisé.

Fabrice Gomez

Le Plan d’épargne en actions (PEA) est un produit plébiscité pour investir sur les marchés financiers (on en dénombrait près de 7,2 millions à fin 2024). Mais c’est aussi un produit pour lequel il existe un contentieux important. Selon le rapport annuel d’activité du médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en 2024, le PEA et l’épargne salariale ont été les premiers motifs de saisine du médiateur, même si leur nombre est en baisse. Les délais de transfert d’un PEA en cas de changement d’établissement représentent les deux tiers des litiges et la détention de titres non cotés constitue également un facteur de complexité. Et récemment, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers a été amené à se pencher sur un autre type de litige lié au PEA.

Dans cette affaire, à la suite d’un décès, l’établissement financier dans lequel le défunt détenait un PEA avait indiqué au conjoint survivant qu’il lui était possible de transférer vers son propre PEA les titres détenus par son époux décédé. Trois mois après cet échange, le service succession de l’établissement avait informé le conjoint que cette opération n’était finalement pas réalisable. Mécontente, l’épouse avait sollicité l’intervention du médiateur de l’AMF.

Le médiateur avait alors interrogé la banque. Cette dernière a indiqué qu’en raison de la réglementation applicable au PEA, les titres ne pouvaient être transférés que sur un compte-titres ordinaire ouvert au nom de l’épouse.

La seule manière permettant à l’épouse d’inscrire ces titres sur son propre PEA aurait consisté à procéder à leur cession, à verser le produit de la vente sur le compte-espèces de son plan, dans la limite du plafond des versements autorisés, puis à souscrire à nouveau les mêmes titres.

En résumé : l : e décès du titulaire d’un PEA entraîne sa clôture automatique et déclenche le calcul des éventuels prélèvements sociaux dus, lesquels sont directement déduits par le teneur de comptes. Les titres sont alors conservés dans un compte succession dans l’attente des instructions des héritiers. Ces derniers pouvant demander à l’établissement financier, par exemple, leur conservation sur un compte-titres ordinaire ou leur cession et bénéficier ainsi du produit de la vente.

Crée le 13-02-2026

Invalidation d’une cession d’actions : quand le cédant retrouve-t-il sa qualité d’associé ?

JuridiqueAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseSociétésDroits des sociétésBoucle VidéoActualitéLorsqu’une cession d’actions est invalidée par les juges, le cédant retrouve sa qualité d’associé à la date de l’assignation en justice, ce qui peut avoir une incidence sur la validité des assemblées générales qui sont tenues après cette date.

Christophe Pitaud

À quelle date l’invalidation par les juges d’une cession d’actions prend-elle effet ? La réponse à cette question vient d’être apportée par les juges dans l’affaire récente suivante.

Après avoir cédé ses actions, un actionnaire de société anonyme avait demandé en justice l’invalidation de l’opération car le solde du prix ne lui avait pas été payé. Les juges lui avaient donné gain de cause et ordonné à la société de modifier le registre des mouvements de titres et les comptes d’actionnaires.

Par la suite, cet actionnaire avait de nouveau agi en justice pour, cette fois, demander l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues entre la date à laquelle il avait demandé la résiliation de la cession et celle du jugement, assemblées auxquelles il n’avait pas été convoqué. L’acquéreur des actions, ainsi que la société, avaient alors fait valoir que seuls les actionnaires peuvent demander l’annulation des assemblées générales et que l’intéressé n’avait pas cette qualité au moment de la tenue des assemblées générales considérées puisque ses actions n’étaient pas inscrites en son nom sur son compte d’actionnaires.

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, ils ont rappelé que l’invalidation d’un contrat (en l’occurrence, une cession d’actions) par les juges (on parle de « résolution ») prend effet, sauf précision contraire du jugement, au jour de l’assignation en justice. Par conséquent, dans cette affaire, le cédant des actions avait retrouvé sa qualité et ses droits d’actionnaire à cette date. Peu importe, selon les juges, si, à cette date, la société ne l’avait pas encore réinscrit dans son compte individuel d’actionnaire ou dans ses registres de titres nominatifs. L’intéressé était donc en droit de demander l’annulation des assemblées générales litigieuses.

Crée le 10-02-2026

Le salarié qui concurrence son employeur est fautif !

AutresSocialRupture de contratLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoAssociationsActualitéLe salarié qui, sous le statut d’auto-entrepreneur, exerce une activité concurrente à celle de son employeur peut être licencié pour faute grave.

Coralie Carolus

Du fait de leur contrat de travail, les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur. Ils doivent ainsi faire preuve de bonne foi, de discrétion ou encore de confidentialité, mais aussi s’abstenir d’exercer une activité concurrente à leur employeur. Une décision récente de la Cour de cassation vient à nouveau illustrer ce principe.

Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que menuisier avait créé une auto-entreprise dont l’activité consistait en des « travaux de menuiserie, bois et PVC ». Estimant que le salarié avait débuté et développé une activité concurrente à la sienne, son employeur l’avait licencié pour faute grave. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.

Saisis du litige, les juges d’appel avaient donné raison au salarié. Pour considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils avaient retenu que l’activité d’auto-entrepreneur du salarié avait été exercée en dehors de son temps de travail et sans utiliser le matériel de son employeur. Ils avaient également relevé, notamment, que le salarié n’était soumis à aucune clause de non-concurrence et que son activité indépendante était demeurée résiduelle (2 581 € de chiffre d’affaires en 4 mois).

Mais pour la Cour de cassation, le seul fait pour le salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, est constitutif d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Peu importe les arguments retenus par les juges d’appel. Des juges qui sont alors « invités » à réexaminer cette affaire et à valider le licenciement pour faute grave du salarié.

À noter : : dans une précédente décision, la Cour de cassation a également validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait « tenté » de proposer ses services, sous le statut de travailleur indépendant, à une société concurrente de son employeur. Les prestations proposées faisant partie des travaux réalisés par son employeur ().

Crée le 11-02-2026

L’aide à la création d’entreprise moins généreuse

CréationSocialTransversauxLe Guide du Chef d-EntrepriseCréation d-entrepriseBoucle VidéoActualitéDepuis le 1 janvier 2026, le montant de l’exonération de cotisations sociales accordée au titre de l’Acre ne peut dépasser le quart des cotisations dues pour les créateurs et repreneurs d’entreprise.

Sandrine Thomas

L’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (Acre) permet aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise de bénéficier d’une exonération de certaines cotisations sociales personnelles (cotisations d’assurance maladie-maternité, de vieillesse de base, d’invalidité-décès et d’allocations familiales) pendant les 12 premiers mois de leur activité.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a diminué le montant de cette exonération pour les créations ou reprises d’activité intervenues depuis le 1 janvier 2026.

Jusqu’alors, le créateur ou repreneur d’entreprise qui percevait un revenu annuel inférieur ou égal à 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit à 36 045 € en 2026, bénéficiait d’une exonération totale de ses cotisations sociales personnelles. Depuis le 1 janvier 2026, le montant de cette exonération s’élève à 25 % du montant total des cotisations d’assurance maladie, maternité, veuvage, de vieillesse de base, d’invalidité-décès et d’allocations familiales dû par l’entrepreneur.

Comme auparavant, l’exonération de cotisations :- est dégressive pour un revenu supérieur à 75 % et inférieur à 100 % du Pass (48 060 € en 2026) ;- est nulle pour un revenu au moins égal au Pass.

En pratique : : l’Acre n’est plus automatiquement attribuée aux créateurs et repreneurs d’entreprise. Ces derniers doivent en faire la demande auprès de l’Urssaf dans les 60 jours qui suivent la date d’ouverture de l’activité mentionnée sur le justificatif de création d’activité délivré par le .

Attention : : cette nouvelle règle ne concerne pas les créateurs et repreneurs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Crée le 12-02-2026

État des lieux de la cybersécurité des entreprises françaises

MultimédiaTendancesMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseAssociationsActualitéLe baromètre annuel du CESIN, effectué avec OpinionWay, vient de paraître. Réalisé auprès des Directeurs Cybersécurité et Responsables Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI), il dévoile les grandes tendances de la cybersécurité en entreprise.

Isabelle Capet

Quelle est la réalité concrète du risque cyber en entreprise ? C’est ce qu’analyse le baromètre annuel du CESIN, ce club réunissant des responsables de la cybersécurité venant d’entreprises de tous secteurs d’activités et d’administrations. Il ne prend en compte que les cyberattaques significatives, celles qui ont entraîné un impact réel sur l’activité, les données, la conformité réglementaire ou l’image de l’entreprise. Il indique qu’en 2025, 40 % des entreprises interrogées ont subi au moins une cyberattaque significative, un chiffre en baisse continue depuis plusieurs années.

Cette diminution des cyberattaques ne veut toutefois pas dire que la menace est en recul, mais plutôt que les entreprises s’améliorent dans leur détection, leur prévention et leur réaction. 81 % d’entre elles estiment d’ailleurs que l’attaque a eu un impact sur leur business (perturbations de production, pertes d’image, compromission ou vol de données...). Fait notable qui ressort du baromètre : dans un contexte géopolitique de plus en plus instable, plus d’une entreprise sur 2 se déclare concernée par les enjeux de souveraineté numérique et de cloud de confiance, une hausse significative par rapport à l’an dernier.

Pour consulter le baromètre :

Crée le 10-02-2026

Suspension de la réforme des retraites : Info-retraite.fr se met à jour

PatrimoineSocialFamilleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualitéLa loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 suspend la réforme des retraites. Ce qui conduit notamment au maintien à 62 ans et 9 mois de l’âge légal de départ à la retraite. Ces nouveaux paramètres ont été intégrés récemment au simulateur « Mon estimation retraite ».

La Rédaction

Promulguée fin décembre 2025, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a temporairement suspendu la dernière réforme des retraites. Un retour en arrière qui a pu mettre les différentes caisses de retraite dans l’embarras et créé la confusion dans l’esprit des assurés, et plus particulièrement dans celui des personnes qui approchent de la fin de leur carrière professionnelle.

À ce titre, pour connaître leur nouvelle situation, les assurés peuvent faire appel au simulateur « Mon estimation retraite », accessible depuis le site info-retraite.fr. En effet, cet outil vient d’être actualisé et tient donc compte de certains changements opérés par la dernière loi de financement de la Sécurité sociale. Ainsi, le simulateur intègre notamment :- l’ajustement des âges et des trimestres pour les générations nées entre 1964 et 1968 ;- la prise en compte par la CNAC, la CNAV-TI, la MSA-SA et MSA-NSA et la CAVIMAC des 23 ou 24 meilleures années pour les mères de famille.

D’autres mises à jour, qui seront intégrées dans les prochains mois, sont d’ores et déjà planifiées. Elles concernent :- l’ajout de deux trimestres « enfant » pris en compte pour la carrière longue ;- la mise à jour de la surcote parentale ;- l’ajout d’un trimestre de bonification de durée de liquidation pour les femmes fonctionnaires ;- la publication du parcours simulation Cumul Emploi-Retraite lorsque les décrets d’application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 seront publiés.

Dans le cadre de la dernière réforme des retraites (2023), l’âge légal de départ à la retraite est progressivement relevé de 62 à 64 ans. Il en est de même de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein (50 %) : celle-ci est progressivement relevée de 168 à 172 trimestres (soit 43 ans).

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 suspend le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite et de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein. En pratique, la loi maintient à 62 ans et 9 mois l’âge légal de départ à la retraite et à 170 trimestres la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein pour les personnes nées entre le 1 janvier 1964 et le 31 mars 1965.

Voici les modifications apportées au calendrier de déploiement de la réforme des retraites de 2023 :

| Âge légal de départ à la retraite et durée d’assurance requise* | ||||

| Année de naissance | Règles issues de la réforme des retraites de 2023 | Règles issues de la LFSS 2026 | ||

| Âge légal de départ à la retraite | Durée d’assurance requise | Âge légal de départ à la retraite | Durée d’assurance requise | |

| 1963 | 62 ans et 9 mois | 170 | 62 ans et 9 mois | 170 |

| 1964 | 63 ans | 171 |

|

|

| 1965 (du 1 |

63 ans et 3 mois | 172 |

|

|

| 1965 (du 1 |

63 ans et 3 mois | 172 |

|

|

| 1966 | 63 ans et 6 mois | 172 |

|

172 |

| 1967 | 63 ans et 9 mois | 172 |

|

172 |

| 1968 | 64 ans | 172 |

|

172 |

| 1969 | 64 ans | 172 | 64 ans | 172 |

| *Nombre de trimestres de retraite nécessaires à l’obtention d’une pension de retraite à taux plein. | ||||

Exemple : : une personne née le 1 janvier 1964 peut bénéficier de sa pension à compter du 1 septembre 2026 (au lieu du 1 janvier 2027 auparavant).

Précision : : l’aménagement de la durée d’assurance requise bénéficie également aux assurés qui peuvent prétendre à un départ anticipé pour carrière longue, inaptitude ou invalidité.

Crée le 10-02-2026

Paiement des indemnités journalières aux non-salariés agricoles

SocialLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualitéLes conditions d’accès aux indemnités journalières pour les non-salariés agricoles placés en arrêt de travail sont assouplies depuis le 1 janvier 2026.

Sandrine Thomas

Les non-salariés agricoles (chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, collaborateurs d’exploitation, aides familiaux…) qui se trouvent dans l’incapacité physique temporaire d’exercer leur activité en raison d’une maladie ou d’un accident de la vie privée perçoivent des indemnités journalières de la Mutualité sociale agricole (MSA).

Pour cela néanmoins, ils doivent, en principe, être affiliés au régime d’assurance maladie, invalidité, maternité (Amexa) des non-salariés agricoles depuis au moins un an.

Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2025, ils devaient également être à jour du paiement de leur cotisation Amexa au 1 janvier de l’année civile au cours de laquelle leur incapacité de travail était constatée par un médecin.

Afin de pas pénaliser les non-salariés agricoles qui seraient en retard sur le versement de leur cotisation Amexa, cette condition est assouplie pour les arrêts de travail prescrits depuis le 1 janvier 2026. Ainsi, pour bénéficier d’indemnités journalières, les non-salariés agricoles doivent, au 1 janvier de l’année civile au cours de laquelle leur incapacité de travail est médicalement constatée, être à jour de la cotisation Amexa due au titre de l’avant-dernière année civile.

Par ailleurs, en cas de retard de paiement de la cotisation Amexa, les non-salariés agricoles bénéficient des indemnités journalières à la date de règlement de celle-ci, à condition d’avoir acquitté la totalité de la cotisation restant due au titre de l’année civile précédant celle au cours de laquelle l’incapacité de travail est médicalement constatée.

Exemple : : pour un arrêt de travail prescrit en 2025, l’exploitant agricole devait être à jour, au 1 janvier 2025, de la cotisation Amexa due au titre de l’année 2024.

Exemple : : l’exploitant agricole dont l’incapacité de travail est constatée en 2026 doit, pour percevoir des indemnités journalières, avoir payé sa cotisation Amexa due au titre de 2024.

Crée le 10-02-2026

Contrat conclu hors établissement : gare aux informations données par le vendeur !

JuridiqueAutresCommerce/ConsommationContratsLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceDroit des particuliersBoucle VidéoActualitéUn contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit indiquer les caractéristiques essentielles du bien vendu, notamment sa marque. Lorsque la mention de cette dernière n’est pas suffisamment précise, le contrat peut être annulé.

Christophe Pitaud

Lorsqu’un bien est vendu à distance (en ligne ou par échange de courriels) ou hors établissement du vendeur (par exemple à domicile), ce dernier doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat contenant, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, notamment les caractéristiques essentielles de ce bien. À défaut, le contrat de vente est susceptible d’être annulé.

À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que la marque du produit vendu constitue une caractéristique essentielle du produit. Et donc que le contrat conclu hors établissement qui ne mentionne pas de façon suffisamment précise la marque du produit est nul.

Dans cette affaire, un particulier, qui avait conclu hors établissement du professionnel un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, en avait demandé l’annulation au motif que le bon de commande mentionnait des panneaux d’une certaine marque « ou équivalent ». Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que cette mention (« ou équivalent ») n’était pas suffisamment précise.

Crée le 09-02-2026

Du nouveau pour les régimes simplifiés BIC et TVA

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseTVAFiscalité professionnelleImpots sur les bénéficesBoucle VidéoImmanquableActualitéLes limites d’application des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation pour 2026.

Marion Beurel

Plusieurs régimes fiscaux simplifiés, donc moins contraignants, s’appliquent aux petites entreprises dès lors qu’elles respectent certains plafonds de chiffre d’affaires. À ce titre, les limites d’application des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont actualisées pour 2026.

Ainsi, en 2026, le régime simplifié BIC s’applique aux entreprises industrielles ou commerciales exclues du régime micro-BIC et dont le CA HT de 2025 n’excède pas :- 945 000 € (au lieu de 840 000 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;- 286 000 € (au lieu de 254 000 € auparavant) pour les autres activités.

Lorsque ces limites sont franchies, le régime simplifié est maintenu la première année qui suit celle du dépassement, sauf en cas de changement d’activité.